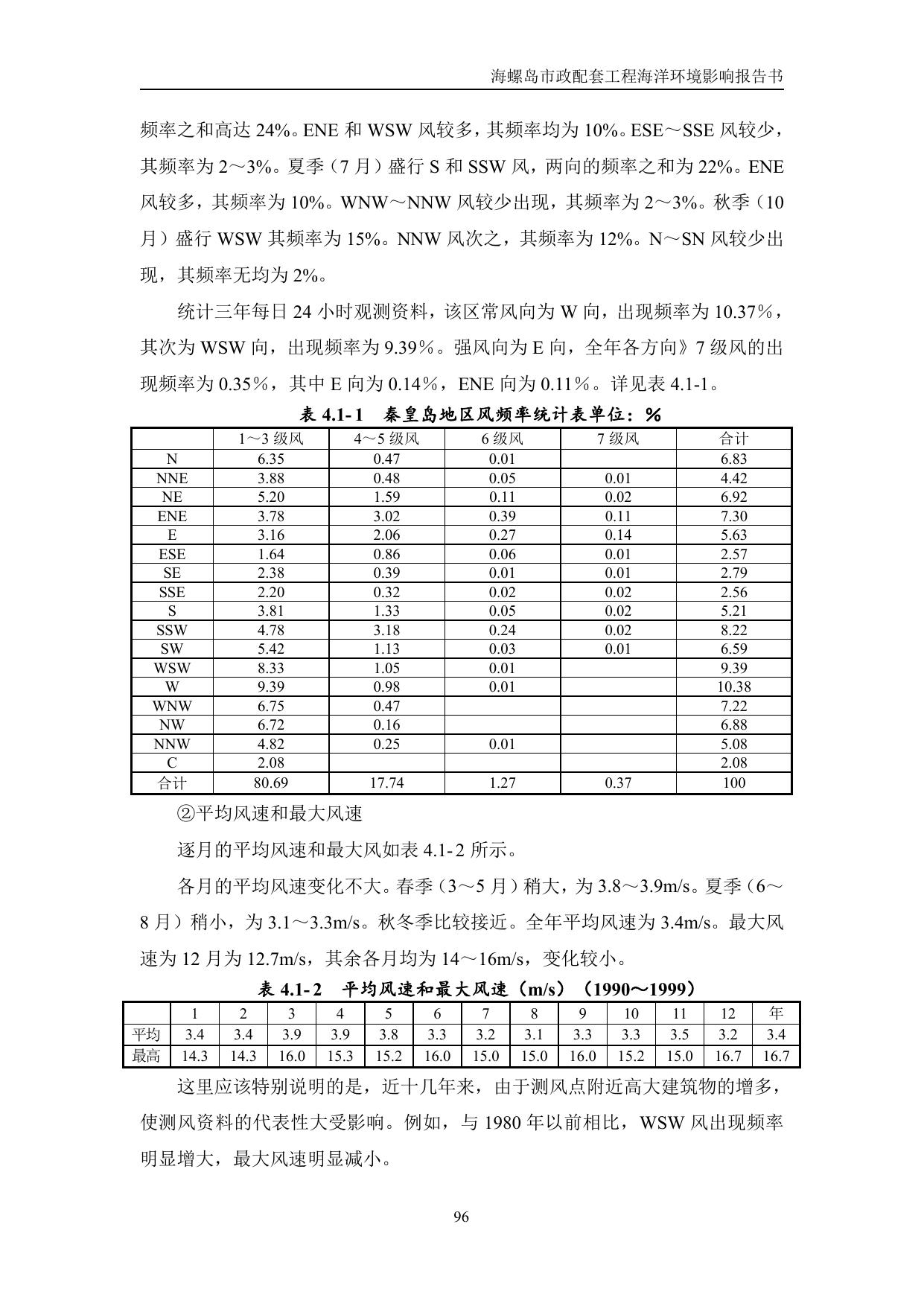

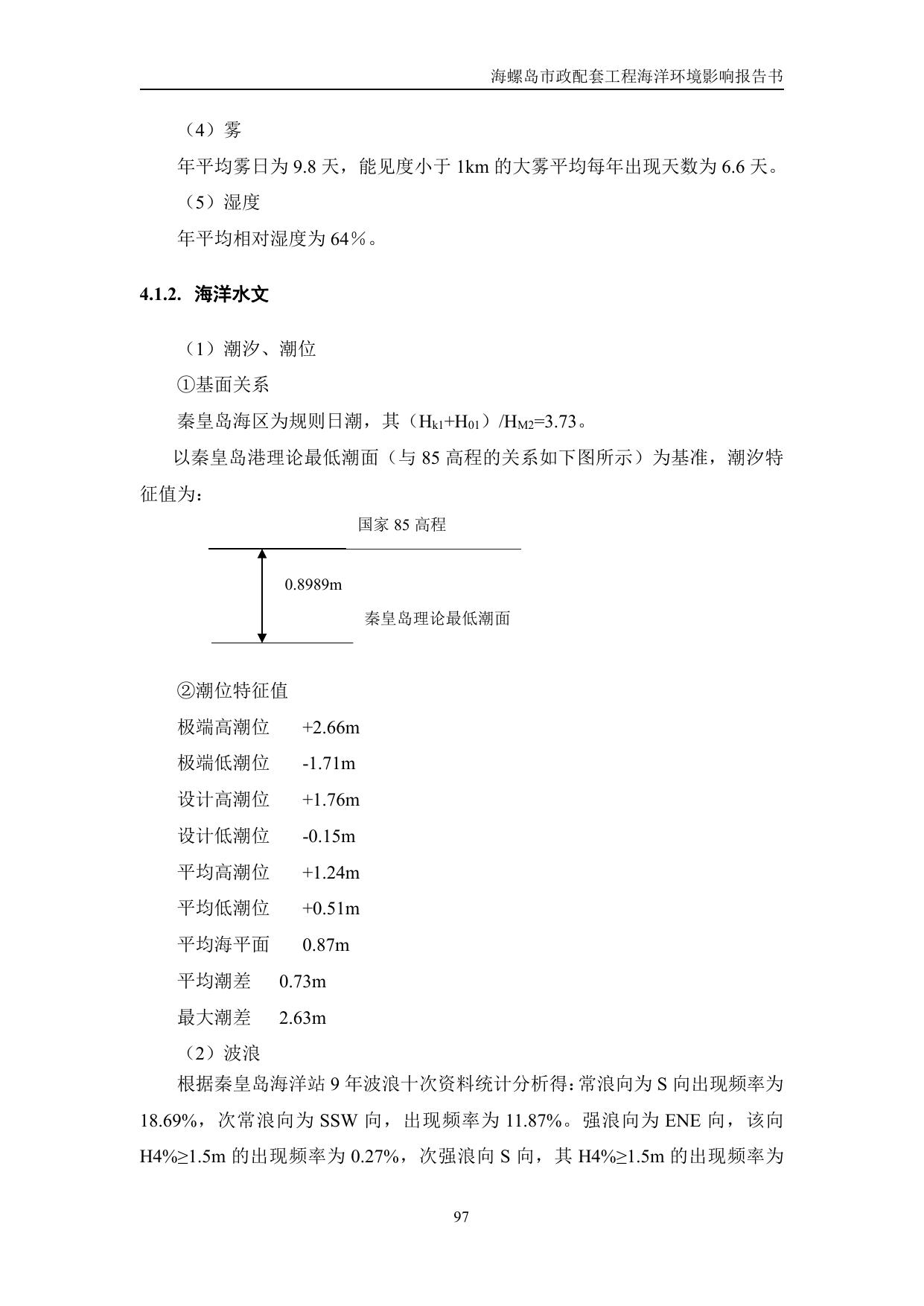

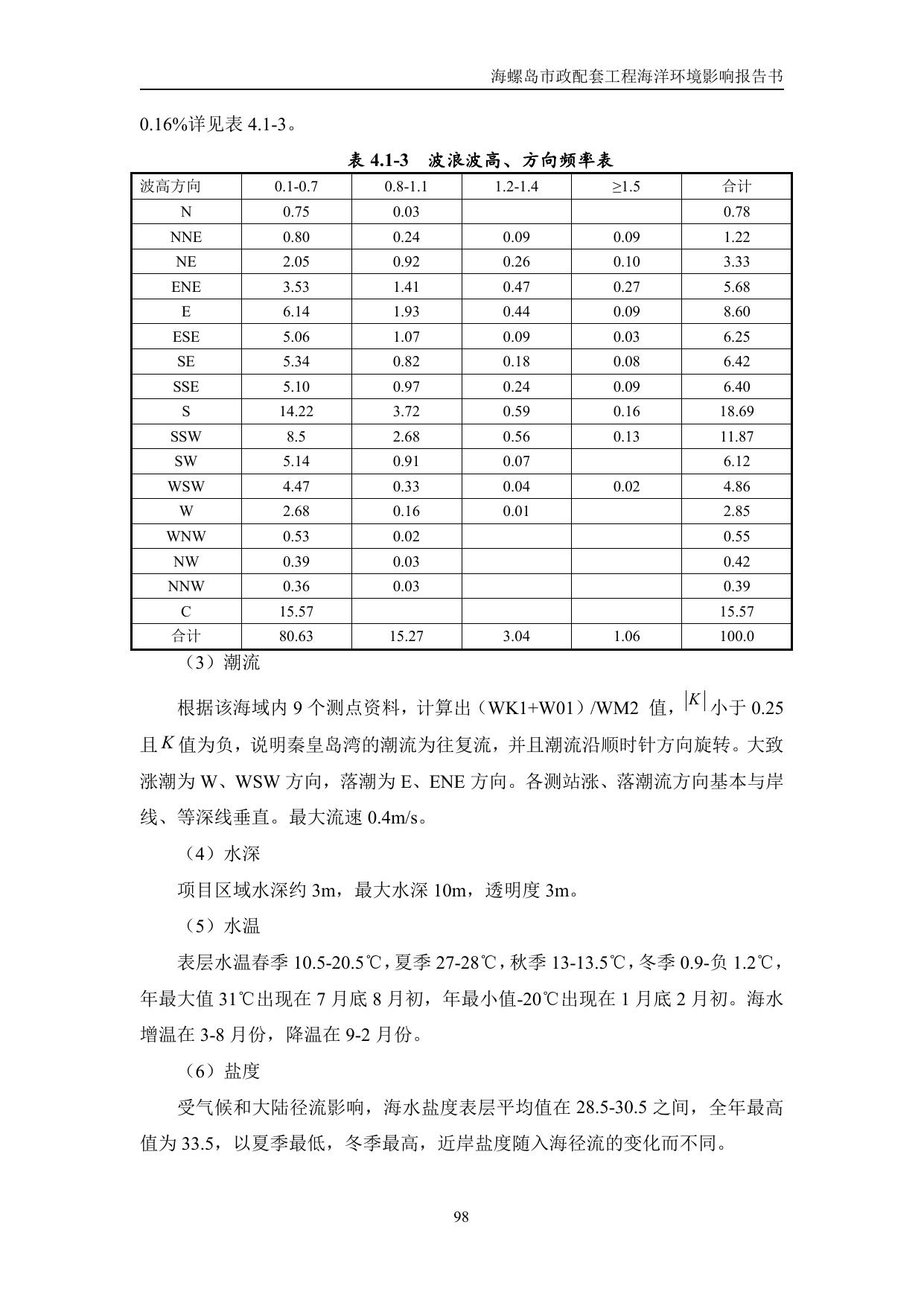

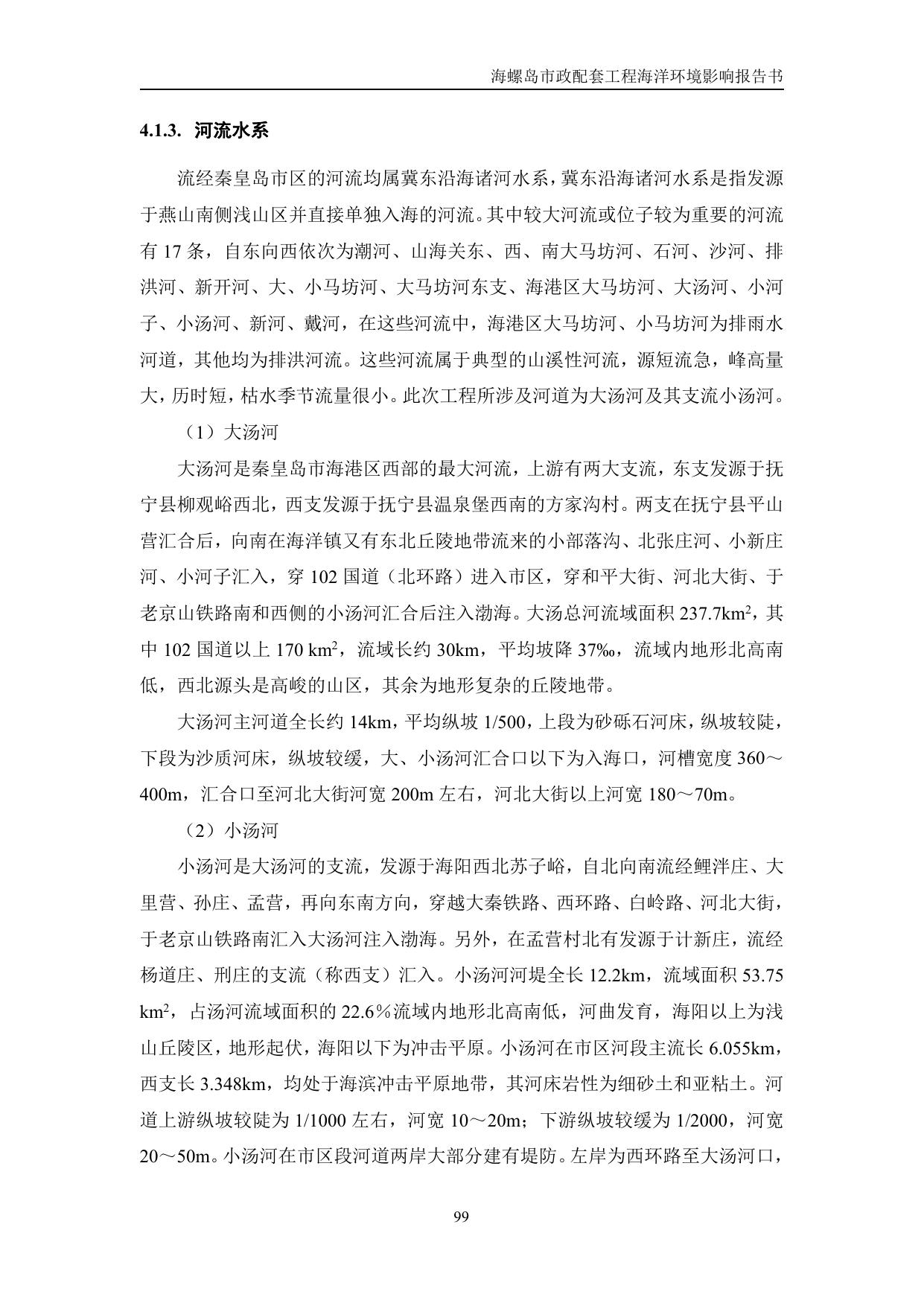

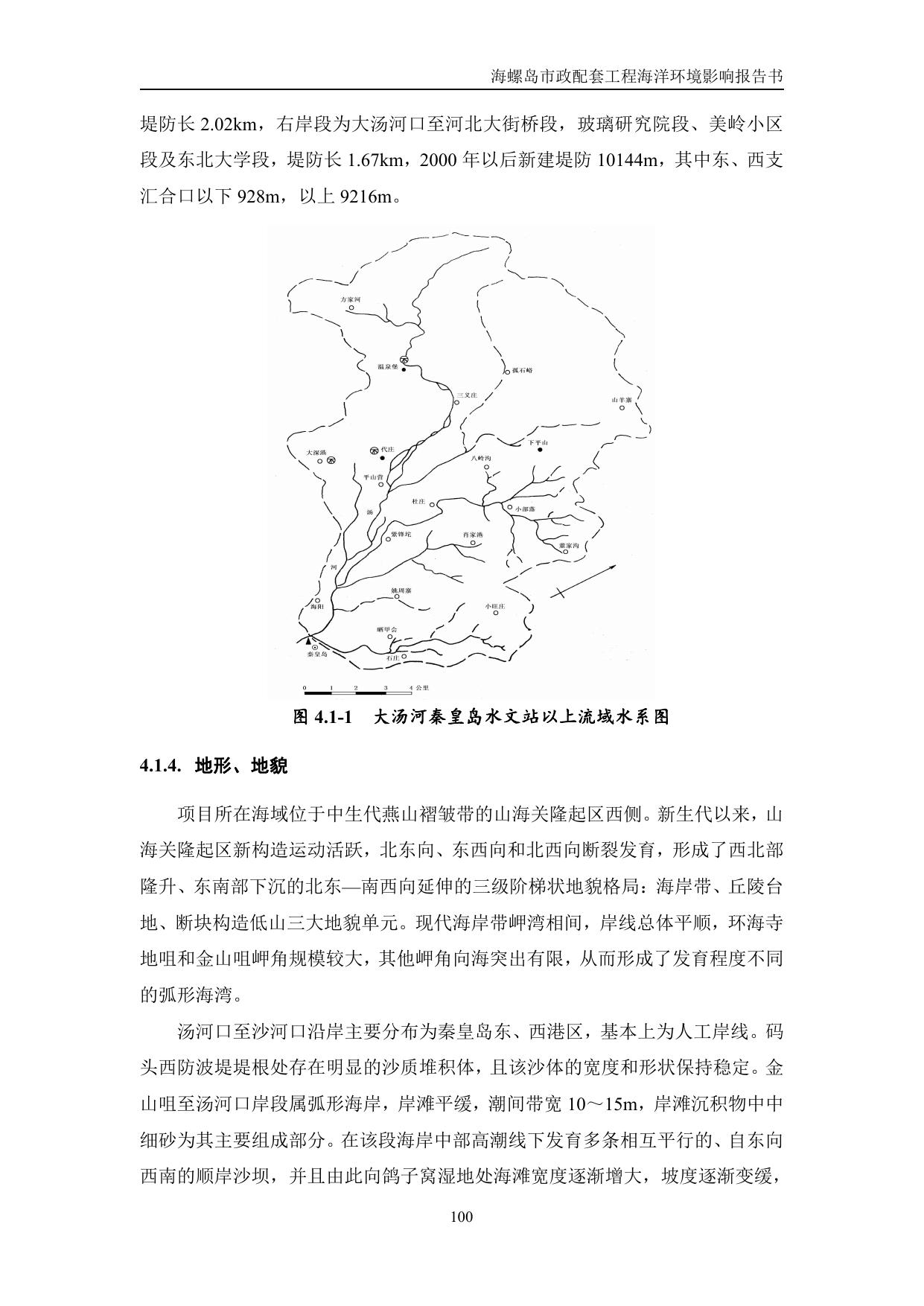

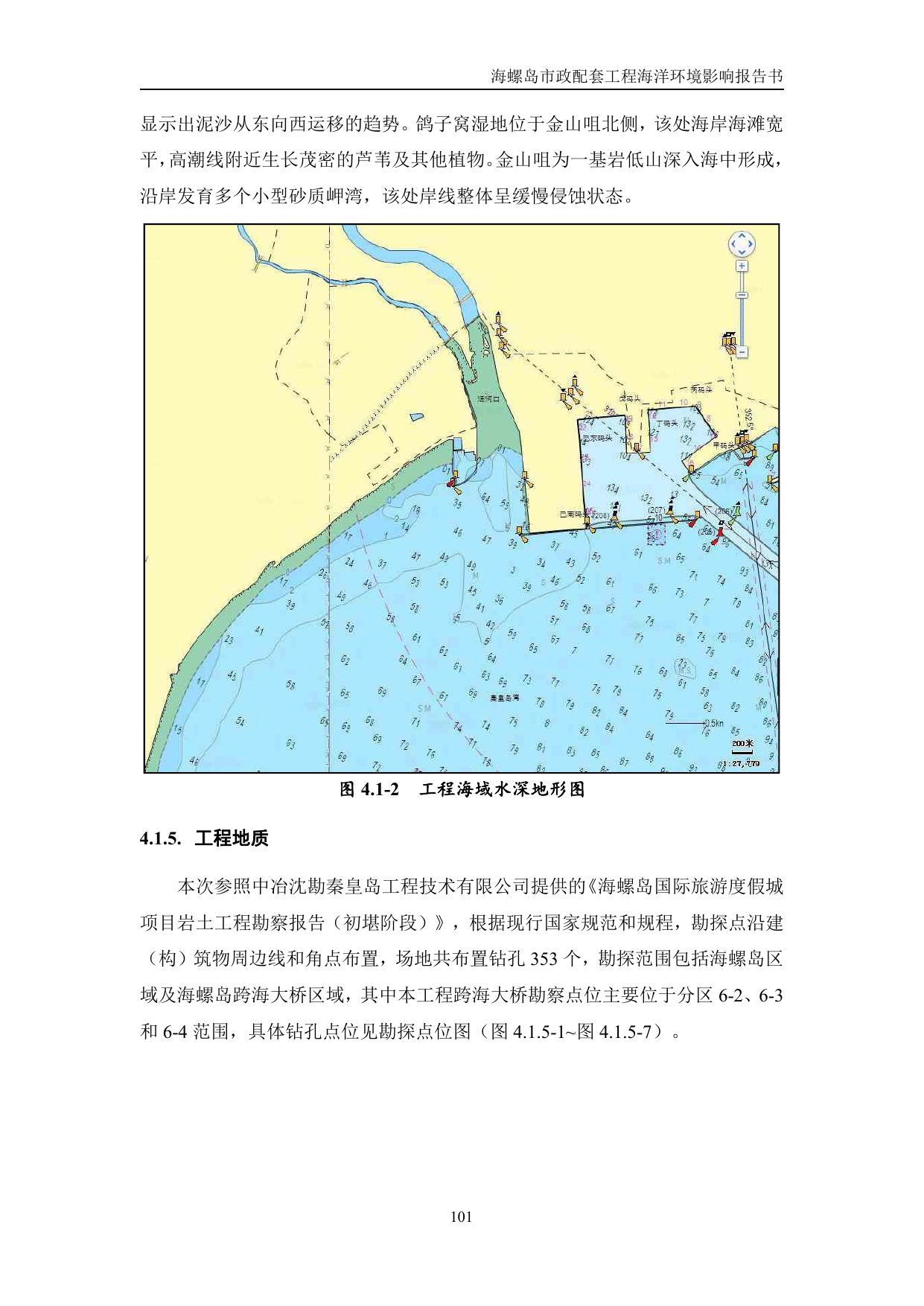

143344___环评-报批稿-海螺岛市政配套工程2.pdf